犬の肺がんはそれほど多くありませんが、初期症状に乏しいため気が付いた時には進行していることも珍しくありません。

また他の部位に発生したがんが肺に転移することも珍しくありません。しかし免疫の取り組みを行う事で体調が改善したりQOL(生活の質)を維持し元気食欲を回復させる事はできると考えています。

実際コルディで免疫対策をすることで犬のがんをコントロールできた例は多数あります。

このページでは肺がんの原因や症状、治療法、改善・完治のヒントなどをまとめました。

改善例も多数紹介しています。皆様の心の支え、希望の光となることができれば幸いです。

目次

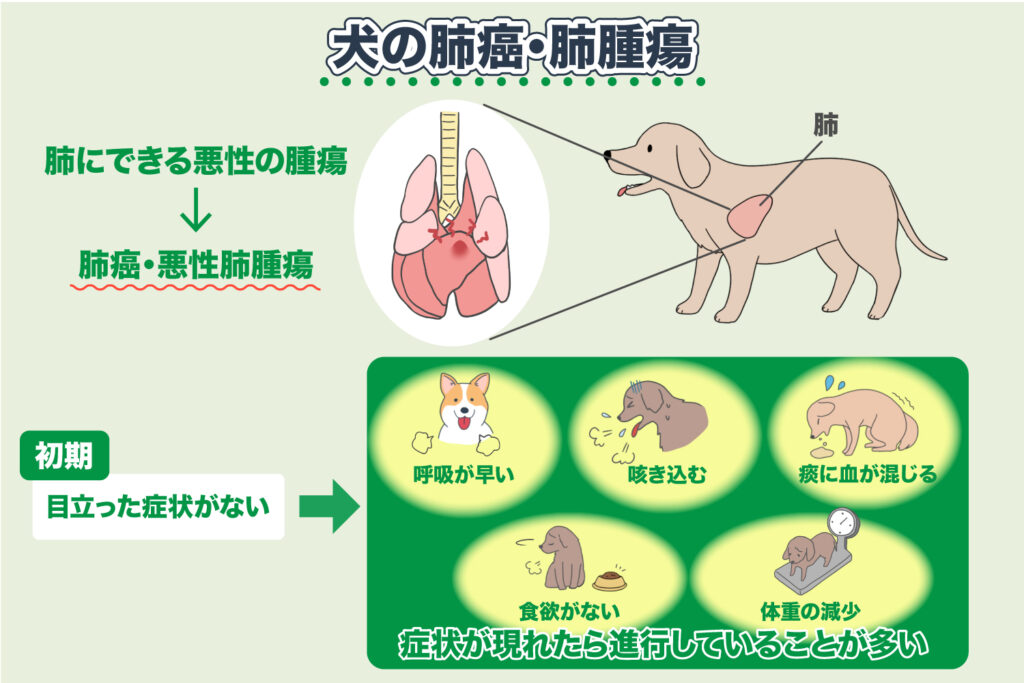

犬の肺がん・肺腫瘍とは

犬の原発性肺がんはそれほど多い症例ではありません。

肺がんは初期の段階では目立った症状がないため、発見された時には進行していることも珍しくありません。

- 呼吸が早くなった

- 咳き込むようになった

- 血の混じった痰を吐いた

- 食欲がなくなってきた

- 体重が減少してきた

これらの症状が現れた時には、既に肺がんが進行しているケースが多くなります。

肺がん・肺腫瘍の種類

肺そのものにがんができるのが「原発性肺がん」、他の部位に発生したがんが肺に転移した場合は「転移性肺がん・肺腫瘍」といいます。

原発性肺がん・肺腫瘍

犬や猫の原発性肺がん・肺腫瘍は、腺がん、扁平上皮がん、腺扁平上皮がん、気管支肺胞がんなどに分類されます。

転生肺がん・肺腫瘍

肺は血液が集まる臓器なので、他の部位に発生したがんが肺に転移する転移性肺がん・肺腫瘍は少なくありません。

例えば、胃や腸、胆嚢、胆管、膵臓などの内臓に発生したがんが転移する事ともありますし、乳腺腫瘍(乳がん)や口腔内、皮膚に発生した腫瘍が肝臓に転移することもあります。

その他にも血管肉腫やリンパ腫、骨髄腫、骨肉腫、肥満細胞腫、メラノーマ、甲状腺がん、線維肉腫、脂肪肉腫などさまざまながんが肺に転移します。

肺がん・肺腫瘍の原因

原発性肺がん・肺腫瘍の原因

喫煙者がいらっしゃるご家庭では注意が必要です。

特にパグのような短頭種の子は鼻腔が短く煙草の煙などの発がん性物質が入り込むと肺に届いてしまいます。

また、中型犬や大型犬は小型犬や猫に比べて肺がんを患いやすい傾向があります。

転移性肺がん・肺腫瘍の原因

転移性肺がん・肺腫瘍の原因は、初発のがん(原発のがん)がどこなのかによって異なります。

血流が滞っていたり体温が低いと転移しやすいので、身体を冷やさない事は大切になってきます。

肺がん・肺腫瘍の診断

検査には次のような項目があります。

- 血液検査

- レントゲン検査

- CT検査

- 針生検

上にも書きましたが肺に腫瘍があっても初期の段階では症状として現れにくいです。

しかし、ある程度がんが進行すると良く咳をするようになったり、呼吸が荒くなり異変に気が付くかもしれません。

また痰に少量の血液が混じっていて気が付く事があるかもしれません。

咳や呼吸困難などはフィラリアなど他の感染症や病気でも現れる症状の為、これらの症状がある時は更に詳しく検査を行い原因を探っていきます。

ただしCT検査は費用も高額ですし、検査を受ける際には鎮静剤などの投与が必要になる事があるので、本当に検査が必要なのか獣医師とよく相談されることをお勧めします。

肺がん・肺腫瘍の治療

がんが塊を作っていて浸潤していない、単発の肺がん、リンパ節転移や他の臓器への転移がない場合は手術後に長期生存できる可能性がありますので手術を受ける価値があると思います。

一方で、リンパ節や他の臓器に転移していたり、肺の中で多発しているようなケースは要注意です。

たとえがんを綺麗に切除したように見えても、たいていの場合は細胞レベルの取り残しがありますのですぐに再発してしまいます。

そのため多くのケースでは手術適応となりません。

根治手術

手術には根治手術と姑息手術と2種類あります。

しかし、あくまでも根治の『可能性』がある手術ですので必ず『根治』するわけではありません。

肺の一部にがんが限局している場合は切除後に長期生存できる事もあるため手術を受けることをご検討ください。

一方で、がんが肺内に多発していたり、リンパ節や他の臓器に転移している場合は手術でがんを取りきることが困難ですし、身体への負担も非常に大きくなるため手術を受けた方が良いのか慎重な判断が求められます。

手術を受けた方が良いのか獣医師とよく相談されることをお勧めします。

姑息手術

姑息手術=がんを治すための手術ではなく、症状緩和を狙った手術です。

抗がん剤治療

犬や猫の肺がん・肺腫瘍に対して抗がん剤で治療を行う事もあります。

しかし、抗がん剤は、がんを治すための治療ではなく、一時的にがんが縮小させることを目的に行う治療であることは忘れないでください。

※抗がん剤治療を受ければ必ず”がん”が縮小するという事ではありません。

肺がん・肺腫瘍は抗がん剤が非常に効きにくいがんです。

抗がん剤治療を勧められたら期待できる治療効果と副作用でQOL(生活の質)が悪化することはないのかをしっかりと確認し、治療を受ける・受けないをご判断されることをお勧めします。

放射線治療

手術との併用や、放射線治療単独での治療で用いられることがあります。

ただ、放射線に対しての反応は個々によって様々ですし、全身麻酔を必要とする治療のため、麻酔薬によるお身体への負担は否めません。

老犬や肺に疾患のある犬の場合、麻酔のリスクは高まりますので慎重な判断が求められます。

また、放射線治療は被爆の問題もあり何度も治療を繰り返すことはできません。

肺がん・肺腫瘍の治療を受ける時に注意したいこと

手術も抗がん剤も放射線治療もメリットとデメリットがあります。

ご愛犬の状態を一番良く把握しているのは飼い主の皆様です。

獣医師に言われたから治療を受けたけど、治療を受けたら体調がかえって悪化してしまった、苦しみが多くなってしまった

という事にならないように、飼い主様が主体となりご愛犬やご愛猫のために「治療を受ける」「受けない」「お休みする」をご判断してあげてください。

抗がん剤治療や放射線治療を受けると決断したら、副作用対策として免疫対策のコルディと肝臓・腎臓のケアとして国産SPF豚由来プラセンタキス末の投与は行っていただきたいと思います。

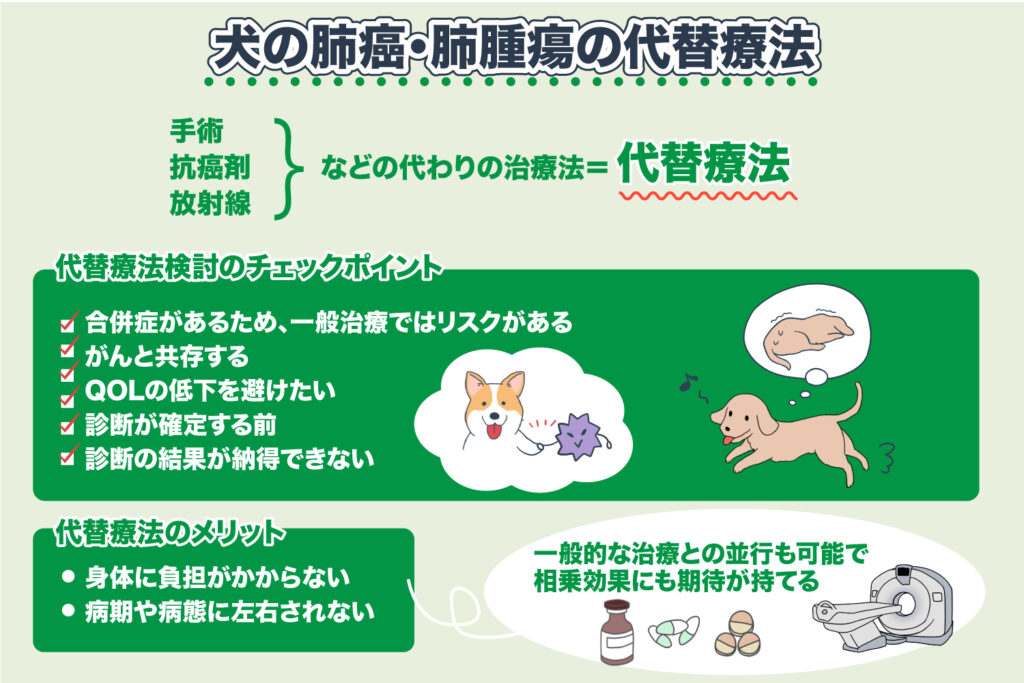

肺がん・肺腫瘍に対する代替療法

代替療法とは名前のとおり、手術や抗がん剤、放射線などに代わる治療法のことです。

多くの代替療法はお身体への負担が軽いため同時にいくつかの治療を併せることも可能です。

身体へのダメージが少ないということは、病期や病態をあまり選ばないということです。

手術前や手術後の再発防止、手術できない症例、そして体力が低下している時でも多くの代替療法を行うことはできます。

特に次のような場合には代替療法を検討する意義は大きいと思います。

- 合併症が有り、一般治療ではリスクが高いとき

- がんとの共存を狙うとき

- QOL低下の回避を優先したいとき

- 確定診断が出る前

- 診断結果がどうも腑に落ちないとき

病院の治療(手術や放射線、抗がん剤など)と並行して代替療法を行う事も出来ますし、相乗効果も期待できますので、積極的に代替療法について考えてみてください。

ご自宅で出来ること~食事療法~

お食事の見直し=体質改善にも繋がります。

免疫力を保てるようなお身体になるよう、日々のお食事をまず見直してみてください。

食事療法の目的は、がんの増殖スピードを低下させ、体力をつけ、貧血やアルブミン値などを改善させることです。

弊社では治療のベースとして栄養学的なアプローチを非常に重視しています。

がんが成長するためには糖質(ブドウ糖)が必要です。

そのため糖質をできる限り制限していくことは直ぐに始められ、身体への負担もなく、副作用などのリスクもありません。

一方で、食事療法はご家庭でご家族の皆様の協力がなければ行うことができません。

魚やお肉、豆腐や納豆などのタンパク質をたっぷりと与えて、その分炭水化物・糖質が多く含まれれているフードの量を減らしていってください。

食事を変えるだけではがんは治りませんが、肺がん・肺腫瘍の成長に不可欠な糖質を制限することで進行速度を抑えることはできます。

フードを与えるだけよりも時間・手間はかかりますが、あまり難しく考えず始めていただければ幸いです。

食事療法のヒント

皆様の手間を少しでも軽減して頂きたく、食材リストを作成いたしました。ぜひご一読ください。

ペットだって医食同源―がんに負けないための食材

肺腫瘍・肺がん対策には免疫対策が重要です

ご愛犬が肺がんを患ってしまったとき、手術や放射線治療、抗がん剤治療を受ける・受けないにかかわらず免疫対策をすることはとても大切です。

コルディ研究室ではコルディが免疫に対してどのように働くかを研究しております。

どこまで反応するかわかりませんが、少なくとも食欲がでて元気を取り戻せる可能性は十分あります。

当研究室では、コルディを投与することで免疫調整ができるのか、がんへの効果が期待できるのか研究を行っています。

ご不明な点がございましたら、お問合せ下さい。

よくあるご質問

- 犬の「がん」とはどのような状態ですか?

-

がんとは病気の名前であり、体内に数百万~何十億個ものがん細胞が存在する状態を指すことが多いです。がん細胞の塊は「腫瘍」と呼ぶ方が適切で、1立方センチメートルあたり約10億個のがん細胞が含まれるとされます。実は、健康な犬の体内にも少数のがん細胞は存在しますが、それが大量に増殖して初めて「がん」という病気になります。

- 犬のがんはどのように診断されるのですか?

-

多くの場合、触診や画像検査(レントゲン、超音波など)で腫瘍が見つかると「がんの疑いあり」となります。その後、腫瘍の一部または全部を採取して組織を調べる検査(バイオプシー、病理組織検査)を行い、がん細胞であることが確認されると「がん」と診断されます。腫瘍を作らないタイプのがん(血液のがんなど)もあり、その場合は血液検査やリンパ節の検査などで診断されます。

- がん細胞はどのようにしてできるのですか?

-

がん細胞は、もともと正常だった細胞が変化して生まれます。細胞の核内にあるDNA(遺伝情報)が傷つくことが、がん発生の第一歩です。DNAの損傷は日常的に起こっていますが、通常は体内の修復機能によって直されます。しかし、修復が追いつかないほどDNAが繰り返しダメージを受けたり、修復システム自体がうまく働かなかったりすると、正常細胞ががん細胞に変化してしまうことがあります。

- なぜDNAは傷つくのですか?

-

DNAが傷つく原因は様々です。体内で発生する活性酸素、紫外線、放射線、化学物質、一部の抗がん剤などがDNAにダメージを与える代表的な要因です。これらはDNAを酸化させたり、切断したり、異常な結合を作ったりします。また、細胞が分裂する際にDNAのコピーに失敗することも原因となり得ます。

- 最近、犬のがんが増えていると聞きますが、本当ですか?

-

はい、ここ10~20年で犬や猫のがんは増加傾向にあります。主な理由として、獣医療の進歩や室内飼育の普及により犬の寿命が延びたことが挙げられます。長生きするほど、がんを含む加齢に伴う病気のリスクは高まります。また、飼い主様の健康意識の高まりや生活環境の変化により、病気の早期発見が増えたこと、感染症や事故による死亡が減ったことも、がんが目立つようになった要因と考えられます。食事内容の変化も影響している可能性があります。

- 犬に多いがんの種類は何ですか?

-

犬で比較的多く診断されるがんには、乳腺腫瘍(乳がん)、肥満細胞腫、悪性リンパ腫、扁平上皮がんなどがあります。

- 犬のがんの一般的な治療法は何ですか?

-

犬のがんに対する主な標準治療は、手術(腫瘍の摘出)、抗がん剤治療(化学療法)、放射線治療の3つです。これらは「三大療法」とも呼ばれます。

- 高齢や体力がない場合、積極的な治療は難しいのでしょうか?

-

がんの標準治療、特に抗がん剤や大規模な手術は、体に大きな負担がかかることがあります。そのため、ご高齢の犬や、他の病気などで体力が低下している場合には、治療によるリスクや副作用がメリットを上回る可能性も考慮されます。状況によっては、腫瘍を取り除くことだけを目的とするのではなく、愛犬の生活の質(QOL)を維持・向上させることを優先した治療方針が選択されることもあります。

- 一般的な治療法以外に、体に負担の少ない治療法はありますか?

-

標準治療以外にも、体に負担が少ないとされる代替療法や自然療法に取り組む動物病院もあります。例えば、免疫療法、温熱療法(ハイパーサーミア)、高濃度ビタミンC点滴、オゾン療法、ホメオパシー、漢方、サプリメント療法などです。これらの治療法は、副作用の心配が比較的少なく、標準治療と組み合わせて行われることもあります。ただし、実施している動物病院は限られているため、ご興味がある場合は対応可能な病院を探して相談する必要があります。

- がん治療中に免疫力をサポートするものはありますか?

-

免疫力を維持・調整することは、がん治療において重要と考えられています。コルディ研究室では、コルディのような免疫調整作用が期待できるサプリメントを、標準治療と併用することでQOLの維持や治療効果の向上に繋がる可能性について研究を進めています。特に、積極的な治療が難しい場合や、治療による体力低下が心配される場合に、免疫対策は穏やかな日々を支える一助となる可能性があります。

- 心臓病とがんを併発している場合、どのような注意が必要ですか?

-

心臓病(例:僧帽弁閉鎖不全症など)とがんを併発している場合、治療方針はより慎重に決定する必要があります。がんを患っていることや加齢により、免疫力が低下している可能性も考慮されます。心臓病の管理とがん治療のバランスを取りながら、免疫力のサポートも視野に入れることが大切です。必ず獣医師と緊密に連携し、個々の状態に合わせた治療計画を立てることが重要です。

- てんかん発作を持つ犬ががんになった場合、注意すべきことはありますか?

-

てんかん発作の既往がある犬の場合、がん治療やケアにおいて、発作を誘発する可能性のある要因は避けるべきです。例えば、血流を過度に促進したり、神経を刺激したりする可能性のあるサプリメント(例:有機ゲルマニウムを含むもの)の使用には注意が必要です。使用を検討しているサプリメントがある場合は、必ず事前に獣医師に相談してください。

- 分子標的薬(パラディアなど)とはどのような薬ですか?

-

分子標的薬は、がん細胞に特有の分子(タンパク質や遺伝子など)を狙い撃ちすることで、がん細胞の増殖を抑える薬です。パラディア(一般名:トセラニブリン酸塩)は、主に犬の肥満細胞腫などに用いられます。従来の抗がん剤と比較して、正常な細胞への影響が少ないため、副作用が軽減されることが期待されますが、副作用が全くないわけではありません。獣医師による慎重な投与と経過観察が必要です。

- 犬のがん治療中の食事で基本となる考え方は何ですか?

-

がんを患う犬の食事療法の基本は、「高タンパク質・低糖質(炭水化物)」です。これは、がん細胞の主なエネルギー源がブドウ糖(糖質から作られる)であること、そしてがんと闘う体力を維持するためにタンパク質が不可欠であることに基づいています。

- なぜ「高タンパク質・低糖質」の食事が推奨されるのですか?

-

がん細胞は、正常な細胞よりもはるかに多くのブドウ糖をエネルギーとして利用し、増殖します。そのため、食事中の糖質(炭水化物)を制限することで、がん細胞へのエネルギー供給を減らし、増殖を抑制する効果が期待されます。一方、タンパク質は筋肉や臓器、免疫細胞などを作るために不可欠であり、がんによって消耗しやすい体力を維持・回復させるために、十分な量を摂取することが重要です。

- がんの犬に適したフードを選ぶ際の注意点は?

-

ペットフードの成分表示を確認し、タンパク質含有量が高いもの(目安として35%以上)を選ぶことが、低糖質である可能性を示す一つの指標となります(日本のペットフードでは糖質含有量の表示義務がないため)。穀物(グレイン)が多く含まれるフードや、一見健康的でも糖質の多い芋類、カボチャ、バナナなどは、がんの犬には控えた方が良いでしょう。食事の変更は、愛犬や飼い主様にストレスがかからないよう、徐々に行うことが大切です。

- がんの犬に必要なビタミンは何ですか?積極的に摂取すべきですか?

-

ビタミンは体の機能を維持するために不可欠であり、特にがんのような消耗性の病気では不足しがちです。ビタミンA、C、D、Eなどは、細胞の保護や免疫機能の維持に関与し、がん対策においても重要と考えられています。特にビタミンCは抗酸化作用が強く、高濃度ビタミンC点滴療法としてがん治療に用いられることもあります。食欲不振などで食事からの摂取が難しい場合は、サプリメントでの補給も検討されます。

- オメガ3脂肪酸はがんの犬に良いのですか?

-

オメガ3脂肪酸(EPA、DHAなど)は、魚油やクリルオイルに含まれ、抗炎症作用や血流改善効果が期待されています。がんや炎症性疾患を持つ犬にとって有益である可能性が考えられます。ただし、酸化しやすいため加熱調理には向きません。一方、オメガ6脂肪酸は摂りすぎると炎症を促進する可能性があるため、バランスが重要です。

- BCAAとは何ですか?がんの犬に与えるメリットは?

-

BCAAとは、必須アミノ酸であるバリン、ロイシン、イソロイシンの総称です。筋肉の維持やエネルギー源として利用されやすい特徴があります。がんによる体力消耗や食欲不振で十分なタンパク質摂取が難しい場合や、肝臓・腎臓の機能が低下している場合に、筋肉量の維持や体力のサポートを目的としてBCAAの補給が推奨されることがあります。

- 手軽に栄養を補う方法はありますか?

-

毎食手作り食を用意するのが難しい場合でも、普段のフードに栄養価の高い食材を少し加えることで、ビタミンやミネラル、酵素などを補うことができます。例えば、生の食材を1種類加えたり、非加熱の青汁粉末を振りかけたり、グリーントライプ(反芻動物の胃)をトッピングしたりする方法があります。

- 腫瘍と腎臓病を併発している場合、食事はどうすれば良いですか?

-

腫瘍(がん)と腎臓病を併発している場合、食事管理は非常に難しくなります。腫瘍には高タンパク食が推奨されますが、腎臓病ではタンパク質制限が必要となるためです。

一般的な腎臓病用療法食はタンパク質を抑えすぎている傾向があり、その分炭水化物が多くなりがちで、腫瘍には好ましくない場合があります。この場合、「低タンパク」ではなく、その子にとって負担にならない範囲でタンパク質を摂取する「適タンパク食」を目指すことが推奨されます。

定期的な血液検査で腎臓の数値を確認しながら、BCAAなどのアミノ酸製剤を利用してタンパク質を補給したり、腎臓への負担を考慮したタンパク源を選んだりするなど、獣医師と相談しながら慎重に調整する必要があります。

- 免疫力は犬のがんとどう関係していますか?

-

健康な犬の体内では、免疫システムが、がん細胞などの異常な細胞を発見し、排除する役割を担っています。しかし、加齢や他の病気、ストレスなどによって免疫力が低下すると、がん細胞の発生や増殖を抑えきれなくなり、がんを発症・進行しやすくなると考えられています。

- 標準的ながん治療(手術、抗がん剤、放射線)は免疫力に影響しますか?

-

残念ながら、手術、抗がん剤、放射線治療といった標準的ながん治療は、がん細胞だけでなく正常な細胞にも影響を与え、結果的に免疫力を低下させてしまう可能性があります。治療によってがんが縮小しても、免疫力が低下したままでは、再発や転移のリスク、あるいは感染症にかかりやすくなるなどの懸念があります。そのため、治療中や治療後の免疫ケアが重要視されることがあります。

- 免疫力をサポートするために、日常生活でできることはありますか?

-

免疫機能は、食事、ストレス、運動、睡眠など、日々の生活習慣と深く関わっています。栄養バランスの取れた食事を心がけ、過度なストレスを避け、適度な運動と十分な休息をとることは、愛犬の免疫力を健やかに保つために役立ちます。

- コルディとは何ですか?どのように免疫に関係しますか?

-

コルディは、日本産の冬虫夏草(昆虫に寄生するキノコの一種)から特定の菌を厳選し、独自の方法で培養したものです。冬虫夏草は古くから健康維持に用いられてきました。コルディは、低下した免疫力を高めたり、逆に過剰な免疫反応を抑えたりといった、免疫を調整する働きが期待されており、がんやその他の病気を持つペットの免疫対策や健康維持に関する研究が進められています。

- コルディは安全ですか?品質は管理されていますか?

-

コルディは、GLP(医薬品等の安全性を評価する基準)適合機関において、急性毒性試験、亜急性毒性試験、変異原性試験などの各種安全性試験を実施し、安全性を確認しています。また、品質管理においては、クリーンルームでの培養や、菌の同一性を確認するための定期的なDNA検査などを行い、安定した品質の維持に努めています。

- がん治療とコルディを併用しても良いですか?

-

コルディ研究室では、動物病院で行われる標準的ながん治療に、免疫対策としてコルディを併用することで、治療成績やQOLの改善に繋がる可能性があると考え、研究を行っています。併用を検討される場合は、まずかかりつけの獣医師にご相談いただくか、動物病院からコルディ研究室へ直接お問い合わせいただくよう案内しています。

- がん治療中に食欲不振や嘔吐などの副作用が出た場合、どうすれば良いですか?

-

がんそのものや治療の副作用により、食欲不振や嘔吐が見られることは少なくありません。食欲が低下すると、必要な栄養が摂れず体力が落ちたり、薬の代謝に影響が出たりする可能性があります。例えば、分子標的薬パラディアの投与中に食欲が落ちた場合、体内のタンパク質不足が副作用を強める可能性も指摘されています。

食事内容(高タンパク・低糖質を意識するなど)を見直したり、食べやすい形状や風味を工夫したり、獣医師に相談して食欲増進剤や吐き気止めを処方してもらったりするなどの対応が考えられます。自己判断せず、まずは獣医師に相談することが重要です。

- 抗がん剤治療中の犬の排泄物(尿や便)の扱いで注意することはありますか?

-

抗がん剤治療を受けている犬の尿や便には、微量の抗がん剤成分が含まれている可能性があります。特に、小さなお子様、妊娠中の方、免疫力が低下しているご家族がいらっしゃる場合は、これらの排泄物からの微量暴露に注意が必要です。排泄物の処理をする際は、使い捨ての手袋を着用し、処理後は必ず石鹸で手をよく洗ってください。ペットシーツや猫砂は、ビニール袋などで密閉してから捨てるようにしましょう。

- 抗がん剤治療中の犬と暮らす上で、他に気をつけることはありますか?

-

排泄物の扱いに加え、以下の点にも注意すると、ご家族への抗がん剤の微量暴露リスクをさらに減らすことができます。

- 室内ではスリッパを履く。

- 犬が粗相した場所などを掃除する際は、窓を開けて換気し、使い捨てマスクを着用する。

- 床などを拭いた雑巾は、放置せずに速やかに洗浄・消毒するか、使い捨てのものを使用する。

- 犬の寝具や衣類は、他の洗濯物とは別に洗う。

- 床に落ちたものを口にしない、させない。

- 犬に顔を舐めさせないようにする。

監修獣医師:林美彩 所属クリニック:chicoどうぶつ診療所

代替療法と西洋医学、両方の動物病院での勤務経験と多数のコルディの臨床経験をもつ。 モノリス在籍時には、一般的な動物医療(西洋医学)だけでは対応が困難な症例に対して多くの相談を受け、免疫の大切さを痛烈に実感する。

ペットたちの健康維持・改善のためには薬に頼った対処療法だけではなく、「普段の生活環境や食事を見直し、自宅でさまざまなケアを取り入れることで免疫力を維持し、病気にならない体づくりを目指していくことが大切である」という考えを提唱し普及活動に従事している。

所属:

この記事が気に入ったら

いいね ! しよう