犬のメラノーマは「悪性黒色腫」とも呼ばれる、進行が早く再発や転移のリスクが高い非常に悪性度の高いがんです。手術や抗がん剤が十分な効果を示さないケースも少なくありませんが、原因を理解し、免疫環境や生活の質(QOL)を整えることで、病状をコントロールし長く穏やかな時間を過ごせた例も報告されています。本ページでは、犬のメラノーマの原因・症状・治療法に加え、初期画像や改善例を交えながら、飼い主様が前向きに向き合うための情報をわかりやすくまとめています。

目次

- 1 犬のメラノーマとは?

- 2 犬のメラノーマの特徴

- 3 メラノーマの初期症状と早期発見の方法

- 4 メラノーマの多い犬種は?

- 5 メラノーマの検査方法・診断方法

- 6 メラノーマに対する一般的な治療法

- 7 メラノーマに対する代替療法

- 8 メラノーマを悪化させている原因の除去

- 9 メラノーマ改善に免疫対策をする

- 10 皆様に考えて頂きたいこと

- 11 よくあるご質問

- 11.1 犬のメラノーマとはどのような病気ですか?悪性度や特徴について教えてください。

- 11.2 犬のメラノーマの初期症状や、早期発見のために気をつけるべき兆候は何ですか?

- 11.3 犬のメラノーマは体のどこにできやすいですか?

- 11.4 犬のメラノーマの原因は何ですか?

- 11.5 犬のメラノーマの診断方法

- 11.6 犬のメラノーマの治療法にはどのようなものがありますか?手術は必要ですか?

- 11.7 犬のメラノーマ治療において、コルディ(Cordy)はどのような役割を果たしますか?期待できる効果は何ですか?

- 11.8 犬がメラノーマと診断された場合、食事で気をつけることはありますか?

- 11.9 メラノーマになりやすい犬種はありますか?

- 11.10 犬がメラノーマと診断されました。QOL(生活の質)を維持するために何ができますか?

犬のメラノーマとは?

獣医師より「メラノーマです」とか「悪性黒色腫で肺に転移しています」などと診断されるとお先真っ暗な気持ちになる方も少なくありません。

犬がメラノーマと診断されると手術や抗がん剤、放射線などの治療を行うことが検討されます。

性質の悪い癌であるため身体に大きな負担をかけて治療を受けたにも関わらず短期で再発してしまったり、或は治療効果が得られない事もしばしばです。

確かにメラノーマは難治性(治りにくい)癌ですが、

原因を取り除きメラノーマを抑える食事を与え、

犬に本来備わっている免疫を整え、

ご愛犬に対する接し方にも気を配っていくなどの取り組みを行う事で、

予後を大幅に改善したりQOL(生活の質)を維持し元気食欲を回復させる事はできると考えています。

実際に病院の治療の補助として免疫改善機能が期待できる成分を与えることでご愛犬の元気食欲が戻り、皆様の笑顔を取り戻し、楽しく過ごして頂けた例は数多くあります。皆様も是非参考になさってください。

犬にしばしば発生するメラノーマは、悪性黒色腫とも呼ばれる皮膚癌の一種です。

進行が速く、浸潤性が高く、手術後の再発やリンパ節転移、肺転移が起こりやすく、もっともタチの悪い癌の一種です。

人では10万人に数人程度の発生頻度ですが、それに比べると犬にはかなり高率で発生します。

ではなぜ、犬のメラノーマの発症率は高いのでしょうか。発生原因からみていきましょう。

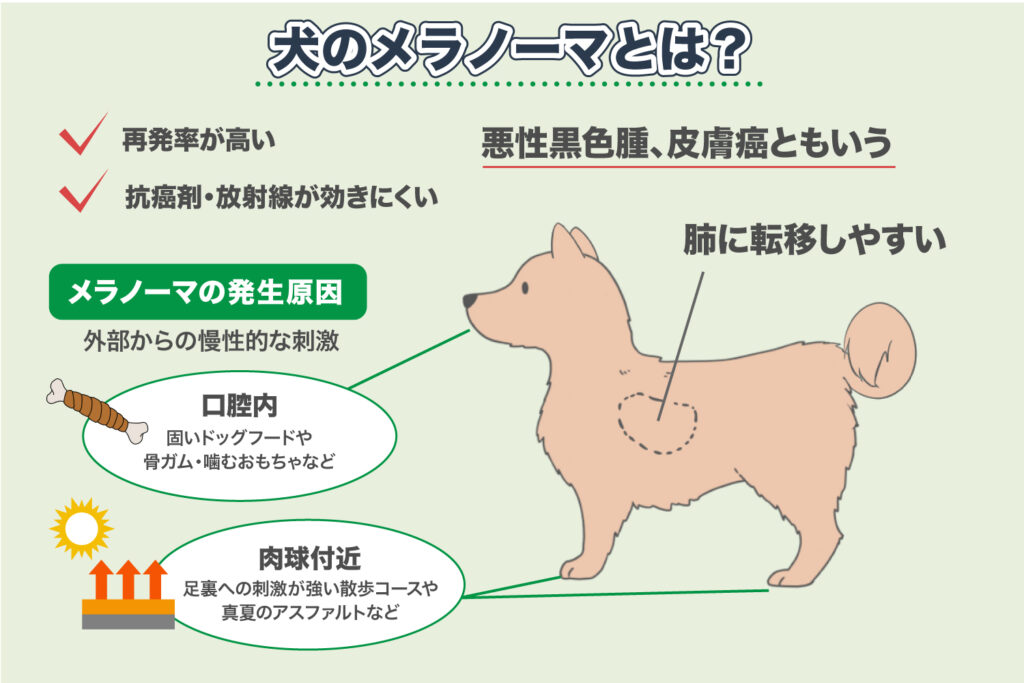

メラノーマの発生原因

口腔内であれば固いドッグフードや骨ガム、噛むおもちゃなどの刺激が挙げられます。

肉球付近であれば足裏への刺激が強い散歩コース、真夏のアスファルトなど、路面から受ける刺激の影響が大きいと思われます。

口腔内メラノーマは歯肉部分や口唇(くちびる)、舌、上あごなどが頻発部位です。

特に爪下(爪床)の周りや、皮膚と粘膜の境目の皮膚粘膜移行部から発生することもあり、これらの多くは悪性度が高いため注意が必要です。

ちなみに人の場合は太陽からの強い紫外線が発生原因とされています。

短毛種やサマーカットした犬は少々リスクが上昇するかもしれません。

もちろんもっとも重大な発生原因は上記のような外的要因ではありません。

体内部の問題、すなわち免疫力の低下(免疫機能の乱れ)です。

免疫がうまく働かなくなるとメラノーマの発生・成長を抑えられなくなります。

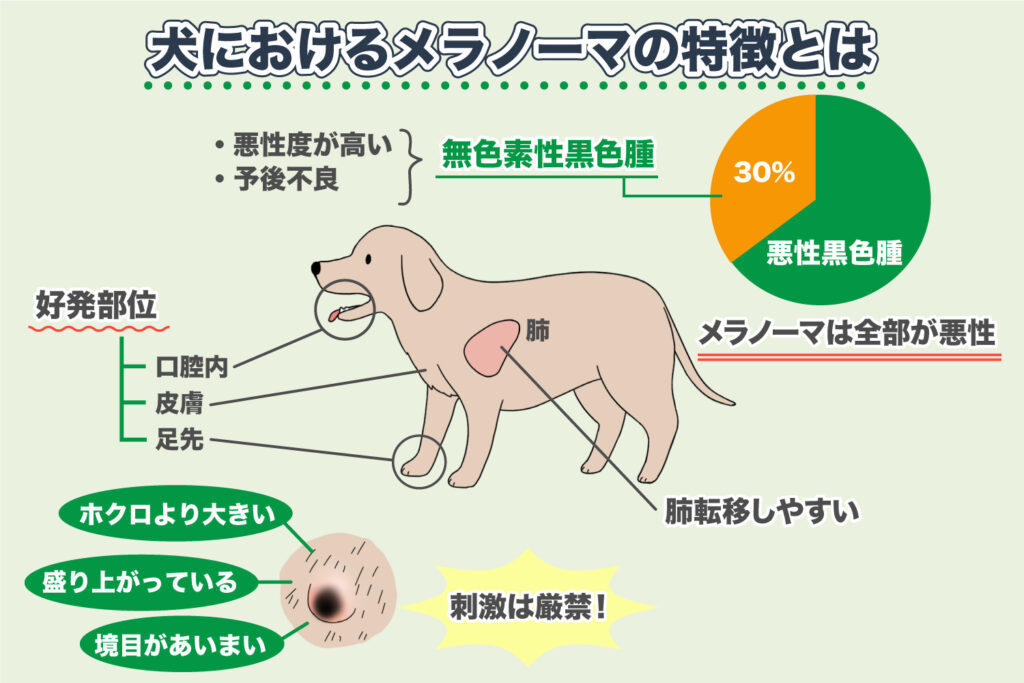

犬のメラノーマの特徴

良性腫瘍はメラノサイトーマと呼ばれホクロの一種とお考えください。

どちらもメラニン色素を産生するメラニン細胞に由来する腫瘍です。

黒く色素沈着していることが多いので周辺よりも黒っぽい色となるのが特徴です。

- ホクロよりも大きい

- 盛り上がっている

- 境目がはっきりしていない

これらの症状は要注意です。

特に発生してから急成長している時はメラノーマが疑われるため獣医師に診てもらってください。

メラノーマは黒色の場合が多く悪性黒色腫と言われますが、メラノーマの約30%はメラニン欠乏性のため色が黒くならないメラノーマもあります。

色が黒くならないメラノーマは「無色素性メラノーマ」や「乏色素性メラノーマ」と言われています。

文字の通り、悪性黒色腫は「黒い腫瘍」として発見されることがほとんどですが、中には色素がないタイプ=黒くない悪性黒色腫が存在します。

色素がない悪性黒色腫のことを、無色素性黒色腫と言います。

無色素性黒色腫は、メラニンを産生しないメラニン芽細胞が腫瘍化したもので、悪性黒色腫と比較して、悪性度が高く、予後不良といわれています。

メラノーマは外界と接する皮膚、特に口腔内や足先に発生するケースがほとんどで、内臓から発生することは稀です。

肺に見つかったときは、ほぼ他からの転移です。

一般にメラノーマは進行スピードが早いといわれますが、まさにその通りで「がん幹細胞」の多さがメラノーマの進行の早さに関わっていると考えられます。

がんの黒幕ともいえる幹細胞についてはがん幹細胞を抑えて、ペットの癌を克服するをご参照ください。

メラノーマを刺激しているとさらに成長が早まることがありますから、尖ったもので突いたり、強く触れないようにしてください。

検査も刺激になることがありますから、過剰気味の検査は控えた方が宜しいかと思います。

メラノーマは肺転移しやすいがんです。

進行したメラノーマではしばしば肺転移が見つかります。

もし肺への転移が見つかれば、一般的な治療だけで完治に持ち込むのは非常に困難です。 共存を狙って治療を組み立てていくことが重要になります。

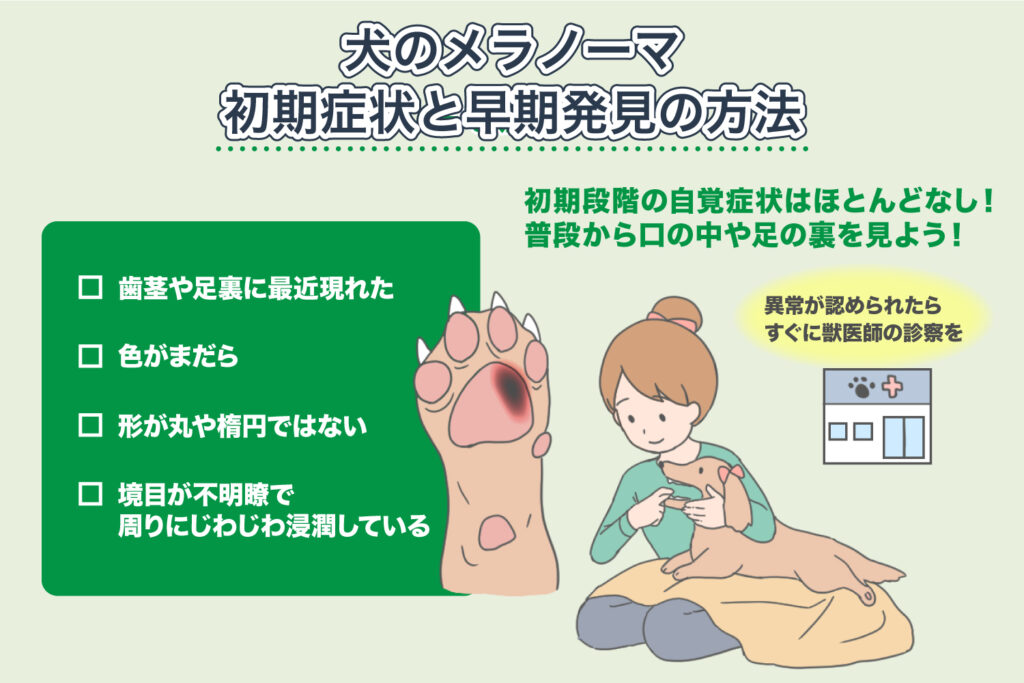

メラノーマの初期症状と早期発見の方法

メラノーマは初期段階ではほとんど自覚症状がありません。

もし痛みが出てくるとしたら、腫瘍がかなり大きくなり出血するようになってからで、これは末期がんの状態です。

咳や息苦しさが見られることがありますが、これはメラノーマが肺転移した時に現れやすい症状で、やはり末期症状です。

上記のような自覚症状が出ている場合は、すでに進行した状況に陥っていると言えます。

皮膚がん(メラノーマ・悪性黒色腫)は極めて進行が早く悪性度が高いため、癌が進行する前に見つけることはとても大切になってきます。

自覚症状の乏しいメラノーマを体調の変化から見つけることは難しいですが、口腔内や足の裏は犬のメラノーマの好発部位(多く発生する部位)なので、ときどき口腔内や足裏をチェックすることで早期発見ができることもあります。

普段からご愛犬とスキンシップを取って、口の中をみたり足の裏を確認し、なにか異常が認められた場合はできるだけ早く獣医師の診察を受けていただく事をお勧めいたします。

多くのメラノーマは肉眼で見える場所に発生します。

周辺部位に比べてメラノーマは濃い色をしていることが多いので発見の糸口としてください。

しばしばホクロやシミと見間違えることがありますので区別するために下記の特徴についてチェックしてみてください。

- 歯茎や足裏に最近現れた

- 色がまだら

- 形が丸や楕円ではない

- 境目が不明瞭で、周りにじわじわ浸潤している

メラノーマは定期健診や日頃の診察中に見つかることも少なくありません。

トリミングサロンで発見されることもあるかもしれません。早期発見を期待して経験豊富な獣医師やトリマーを選んでおくと良ろしいかと思います。

メラノーマの多い犬種は?

口腔内メラノーマになりやすい犬種

- 小型犬

- ラブラドール・レトリーバーやゴールデンレトリバーなどのレトリーバー腫

- スコティッシュテリア

- ダックスフント

- プードル

ここに記載した以外の犬でも口腔内メラノーマは発生しますので口腔内に悪性らしき腫瘍が認められた時には口腔内メラノーマを疑う必要がありますので、専門の獣医師の診察を受けることをお勧めします。

皮膚メラノーマになりやすい犬種

- チワワ

- ボクサー

- ド―ベルマン

- ボストンテリア

- スコティッシュテリアやアイルランドのテリアなどのテリア種

- コッカースパニエルやスプリンガースパニエルなどのスパニエル種

ここに記載した以外の犬でも皮膚メラノーマは発生します。

口腔内に悪性らしき腫瘍が認められた時には皮膚メラノーマを疑う必要がありますので専門の獣医師の診察を受けることをお勧めします。

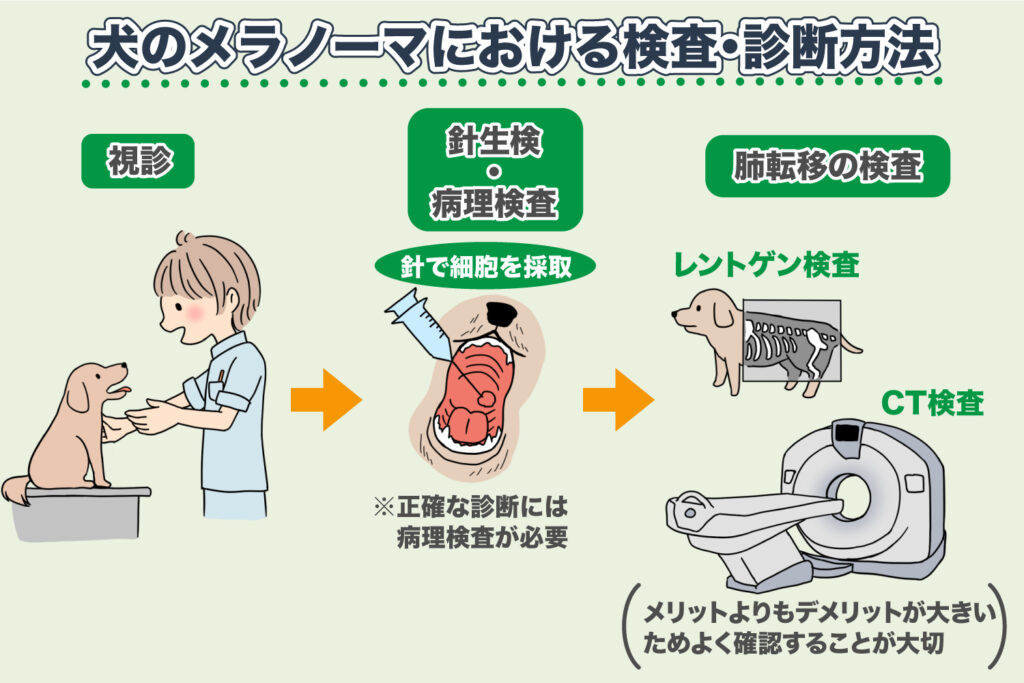

メラノーマの検査方法・診断方法

メラノーマを診断する際は他の皮膚がんと同様に、まずは獣医師が肉眼で観察します。

疑わしい場合は腫瘍の全部もしくは一部を採取して検査に出します。

検査会社はどの程度メラノーマが疑わしいかを報告してきます。

血液検査をしてメラノーマの発見・検査はは困難ですが、全身状態を確認するために血液検査も行います。

視診

犬の口の中(口腔内)に発生する癌には口腔内メラノーマの他にも扁平上皮癌、線維肉腫などがあります。肥満細胞腫が皮膚に発生することもありますが、メラノーマは悪性黒色腫と言われることからも黒い色素沈着が特徴的です。

しかし、中には色素のない「無色素性黒色腫」も存在しますので、注意が必要です。

特に小型犬やゴールデンレトリーバーなどは口腔内メラノーマの発生率が高いため、異状が認められた場合は次の針生検・病理検査を行います。

針生検・病理検査

メラノーマが疑われる部位に針を刺し細胞をとって検査をすることを針生検(細胞診)と言います。

リンパ節が腫れていれば針生検を行い、腫瘍細胞の有無を調べます。

ただし、メラニン色素に乏しいメラノーマの場合には細胞診では診断が難しいケースもあります。

正確な診断のためには少し大きく組織をとって検査をする病理検査が必要となります。

肺転移の検査(メラノーマは肺転移を来しやすい)

肺転移の有無を調べるためにはレントゲン検査を行います。およそ1cmの腫瘍があればレントゲン写真に写し出されます。

肺転移の有無を調べるためにはレントゲン検査を行います。およそ1cmの腫瘍があればレントゲン写真に写し出されます。

CT検査ならばレントゲンでは見えないさらに小さな腫瘍を見つけられるかもしれません。

ただし写った影がメラノーマかどうかはわかりません。

またメラノーマが見つかったとしても治療が難しい場合も少なくありません。

CT検査はレントゲンよりもはるかに被曝量が多く、全身麻酔による危険も伴いワンちゃんの負担もあります。

また、費用も非常に高額になることが多いです。

そのためCT検査を受ける事を勧められたら本当にメリットが大きいのか獣医師に確認されることをお勧めいたします。

しいてCT検査を受けるメリットを挙げますと、これから治療する意味があるかどうかを知ることができます。肺転移があるのに、顎の切断や断脚をしても完治しませんので無駄な治療になることがわかります。またレントゲン検査よりもCT検査のほうが残された余命をより正確に予測できるかもしれません。

エコー検査(超音波画像診断)も体の内部を調べる検査です。

エコー検査は肺外のリンパ節転移を調べることはできますが。空気で満たされている肺の内部はエコー検査がもっとも苦手とする部位なので肺内の転移を見つけることはほぼできません。

メラノーマに対する一般的な治療法

もっとも有効な治療法は外科手術です。

メラノーマに対して抗がん剤治療を行う事もありますがメラノーマは抗癌剤が非常に効き難い癌のため、手術ができるなら手術はとても大切な選択肢になります。

一部の施設ではメラノーマに対して放射線治療を行う事もありますが、浸潤性が高く周りにしみこむように広がるため放射線の照射範囲が広くなります。

また、早期に転移を起こすので効果は限定的です。

どの治療にも相当なリスクが有ります。

メリットだけでなくデメリットも熟慮して治療法を選択されることをお勧めいたします。

根治(こんち)手術

犬のメラノーマでは、まず根治手術(こんちしゅじゅつ)を目指します。

根治手術は、簡単に言いますと完治を目指すための手術です。

再発のリスクを徹底的に防ぐために腫瘍を含めた周辺部位を可能な限り広範囲に切除します。

もちろん広く切除する(マージンをとる)にも限界はありますので、具体的には次のような手術となります。

- 口腔内メラノーマであれば上顎もしくは下顎ごと切り落とす。

- 脚に発生したメラノーマに対する断脚手術。

そこまで広く切除する必要があるのかと思われるかもしれませんが、メラノーマの浸潤性の高さは半端ではありません。

ここまでしても少量のがん細胞を取り残されることがとても多く、そのため根治手術を受けたにもかかわらず再発しまうケースはけして少なくありません。

あくまで根治する手術ではなく、根治の可能性がある・根治を目指した手術ということです。

とはいっても根治手術によってがん細胞数がかなり減るのは間違いありません。

もし再発するにしても時間を長く稼ぐことができます。

生涯中にメラノーマが再発しない可能性もあります。

そのためにも手術後のケアがとても大切になります。

特に手術時の麻酔により免疫力は大幅に低下してしまいます。

手術後に免疫力を早く回復させ、崩れてしまった免疫システムを整えていく事ができればメラノーマの再発・転移のリスクを大幅に抑えることができます。

根治手術には次のようなデメリットもあるため、すべての飼い主様が根治手術を選択するわけではありません。

手術を受けた方が良いかを判断するため獣医師から十分に説明を受けてください。

- 犬の外観が大きく変わってしまう。

- QOL(生活の質)が下がる可能性。

- 断脚で散歩が困難になる。

- 顎の切断で普通に食事ができなくなる。

- もし肺転移を見逃していた場合、無駄な手術になる可能性。

姑息(こそく)手術

姑息手術(こそくしゅじゅつ)とは、緩和手術とも呼ばれ、腫瘍の一部だけを切除する手術です。

がん細胞を取り残すことを前提とした手術ですので手術だけでは完治を望めません。目的は腫瘍が引き起こしている問題を一時的に解消することです。

たとえば次のような不都合を改善させます。

- 腫瘍が邪魔して食事が摂れない。呼吸しにくい。

- 腫瘍から出血していて貧血がおさまらない。

- 腫瘍が膿んで臭う。

姑息という言葉にあまり良いイメージを持てない方が多いと思いますが、けしてそうではありません。

姑息手術はQOLを改善させ、飼い主様とご愛犬がより良い時間を過ごすための前向きな手術です。

抜歯も姑息手術のひとつと言えるでしょう。抜歯は口腔内メラノーマの進行をかなり遅らせるかもしれません。

抗がん剤治療(化学療法)

メラノーマに対する抗癌剤治療(化学療法)ではカルボプラチンやシスプラチン等のプラチナ製剤と呼ばれる抗がん剤が使用されます。

- 腎臓への負担

- 骨髄抑制(白血球や血小板減少)

- 吐き気・嘔吐

- 食欲不振

- 脱毛

- 倦怠感(だるい)

- 肝機能障害

カルボプラチンによる内科管理では、反応率は28%で、生存期間中央値は165日と言われています。(『小動物の腫瘍診療方針』より)

よく「犬は抗癌剤の副作用がでにくいんだよ」などと言われる獣医さんがいますが、犬は人と違い言葉を発しないため「気持ち悪い」「だるい」「食欲がない」などの気持ちを伝えられません。

また、骨髄毒性や肝機能障害、腎機能障害などは外見だけではわかりにくい副作用です。

ですから、もしご愛犬が抗癌剤治療を受けてから元気食欲が低下した場合は副作用が出ているのではないか?疑ってあげてください。

メラノーマに抗癌剤は効くの?

前述のとおりメラノーマは「がん幹細胞」の多いがん種です。がん幹細胞は抗がん剤に対して、強い抵抗性を示します。

少々反応したとしても、たいていは抗がん剤の副作用がもたらす不利益(副作用)が上回ってしまう可能性は高いです。

抗がん剤を使ったために、体調の良かった犬が数日後に他界したという連絡を受けたこともあります。

このような事態を避けるためにも、抗癌剤治療を提案された場合にはリスクは無いのか、副作用で体調悪化することはないのか、死期を早めてしまう事はないのかなどデメリットをしっかりと確認されることをお勧めします。

貧血気味だったり低アルブミン、肝機能低下や腎機能低下があると、副作用が強く出やすいのでリスクは高まります。

このような場合にはより慎重な対応が望まれます。

抗癌剤治療を勧められた時は、ぜひ次の記事をご一読ください。

放射線治療

手術をしにくい部位にまでメラノーマが進行しているとき、放射線治療が提案されるかもしれません。

たとえば口腔メラノーマが目の付近まで広く浸潤していれば、十分なマージンを取った手術は不可能です。

そのようなときでも放射線照射は可能です。

とは言っても、放射線治療を受けるには毎回の全身麻酔が必要ですし、放射線治療でがん細胞を全滅させるのは困難なため根治治療とはなりません。

また正常組織にも障害を与えてしまい、しばしば後遺症が発生することがあります。

口腔内メラノーマの場合、もし目に照射してしまえばドライアイ(涙の量が減る)や視力低下、失明の恐れがあります。犬は言葉を話せませんので実際のところは分かりにくいですがドライマウス(唾液が出にくくなる)が起きたり、味覚や嗅覚がおかしくなっているケースは少なくないと思われます。

ちなみに人の放射線治療は数十日かけて少しずつ照射します。それに対して犬はたった数回で強烈な放射線を照射しますので後遺障害が発生しやすいと思われます。

他にも次のような理由があるため、放射線治療を受けるときには慎重な検討が必要です。

- 照射のたびに全身麻酔が必要

- 被曝による免疫低下が進行を加速させる恐れ

- 効果のわりに、かなり高額

その他の治療

上記のような積極的治療が行えない場合に使用される薬剤として、ステロイド・抗生物質が挙げられます。

ステロイドは抗炎症作用がありますので、メラノーマの炎症を抑えることで、腫瘍の縮小が期待できます。

また、食欲増進作用を期待して使用する場合もあります。

(本来のステロイドの効果ではなく、副作用を利用した使用方法です)

しかし、ステロイドは免疫抑制作用もありますので、長期使用することで免疫力が低下し、腫瘍細胞が暴れやすい環境を作り出してしまいます。

デメリット(免疫抑制による諸症状)がメリット(抗炎症作用)を上回っていないかどうか、ご体調の変化をしっかり見てあげることが重要です。

抗生物質は、感染症予防として使用されます。

口腔内メラノーマの場合には、腫瘍からの出血が問題視される場合があります。

出血が起きるということは、腫瘍が傷ついているということになりますが、お口の中は様々な雑菌で溢れかえっているため、雑菌による細菌感染が懸念されます。

この細菌感染を防ぐ目的で、抗生物質が処方される場合がありますが、腸内細菌のバランスも崩してしまうため、腸内環境の悪化から下痢が起きてしまったり、免疫力の低下も考えられます。

抗生物質を使用する際は、腸内環境を崩さないよう乳酸菌やオリゴ糖などを摂取し、善玉菌を活性化させてあげることをお勧めします。

また、抗癌剤同様、ステロイドも抗生物質も肝臓や腎臓にも負担がかかります。

定期的な血液検査で、肝臓・腎臓の数値の変移を見ていくことも重要です。

メラノーマに対する代替療法

代替療法とは名前のとおり、一般的な治療に代わる治療法のことです。

代替療法とは名前のとおり、一般的な治療に代わる治療法のことです。

さまざまな治療が考案され、一部の動物病院で実施されています。

多くの代替療法は犬への負担が軽いため、同時にいくつかの治療を併せることも可能です。

ダメージが少ないということは、病期や病態をあまり選ばないということです。

手術前、手術後の再発防止、手術できない症例、肺転移症例でも多くの代替療法を行うことはできます。

口腔内メラノーマや皮膚メラノーマは手術後の再発が多く、抗癌剤も効き難い癌ですが、代替療法で病状をコントロールしている例も報告いただいています。

特に次のような場合には代替療法を検討されることをお勧めします。

- 合併症が有り、一般治療ではリスクが高いとき

- がんとの共存を狙いたいとき

- QOL(生活の質)を優先したいとき

- 確定診断が出る前

- 診断結果がどうも腑に落ちないとき

がんの代替療法に強い広島県のかも動物病院(広島県)は、代替療法を巧みに組み合わせたメラノーマの治療報告を発表しました。

報告は専門誌で紹介されたり英語論文にもなっています。

先生が組み合わせた代替療法は以下の通りです。

- 温熱治療器による腫瘍の焼灼

- 樹状細胞療法

- ルペオール

- 特定の種の冬虫夏草菌培養物

詳細はこちらをご参照ください。

代替療法のデメリットはあまりありませんが、あえて挙げると下記となります。

- 手術とは違い、一回では治療は終わらない。

- 役立たないことがある。(一般治療と同じ)

- 抗がん剤などで免疫の質が低下していると、一部の代替療法は使いにくい。

- 9割の動物病院は代替療法を施せないため、頼れる動物病院が近隣にあると限らない。

- 普及率が低いため、ネットや書籍から情報を得にくい。

メラノーマになったときの食事療法

がんの増殖スピードを低下させ、体力をつけ、貧血やアルブミン値などを改善させることが目的です。

がんの増殖スピードを低下させ、体力をつけ、貧血やアルブミン値などを改善させることが目的です。

弊社および一部の動物病院は、治療のベースとして栄養学的なアプローチを非常に重視しています。

がんの主たるエネルギー源は糖質です。

その糖質をできる限り制限する食事療法は、科学的な見地から大きな意味を持ちます。

ほとんどデメリットがなく、試す価値のある取り組みです。

ご愛犬がストレスなく受け入れてくれるのでしたら始めてみてください。

もしストレスが強いようでしたら一部だけでも実践してみてはいかがでしょうか。

味付け方法や食材の温度の工夫で乗り越えられることもあります。

この食事療法はドッグフードの手軽さに比べると手間がかかりますが、基本的には難しくありません。

どうか治療の一環だとお考え頂き、少々の時間を費やしてみてください。

決して無駄にはなりません。

少しでも手間を軽減して頂きたく、動物病院と協力して食材リストを作成いたしました。ぜひご一読ください。

メラノーマを悪化させている原因の除去

それを取り除かない限りはどのような治療も効果が低下してしまいます。

以下にメラノーマの原因と対策を示しますので参考になさってください。

足裏への刺激

舗装道路をできるだけ避け、刺激の少ない土や草の散歩コースを選びましょう。

もちろん路面が熱い時の散歩は厳禁です。

熱刺激だけでなくアスファルトから溶け出す化学物質の刺激も心配です。

とはいってもどこにでも最適な散歩コースがあるわけではありません。

散歩の時だけ靴を履かせてみてはいかがでしょうか。

口腔内への刺激

口腔内にメラノーマがあるとき、カリカリのフードは避けたほうが無難です。

刺激により腫瘍が大きくなってしまう可能性があります。

お湯でふやかしたり、半生タイプに変えるのもひとつの方法ですが、できれば人の食材に切り替えることも検討してください。

ドッグフードに含まれるさまざまな種類の化学物質もメラノーマの悪化に影響を与えているかもしれません。

それらはドッグフードが腐ったりカビが生えたり虫がわいては困るので、当然のように添加されます。

人の食品には認められない化学物質が添加されているかもしれませんし、人の基準値を超えた高容量かもしれません。

歯周病

歯周病による炎症が慢性的な刺激になっているケースもあると思われます。

もうグラグラになっている歯は獣医師に抜いてもらって良いでしょう。

人のいないところで歯が抜けてしまうと大量出血を起こす危険もあります。

あまり意味のない服薬

どのような薬も毒という側面を持っています。

しばしば抗生剤を長期連用しているケースに遭遇しますが、口腔内の正常な細菌バランスを破壊している懸念があります。腸内の細菌バランスも崩れますから免疫低下が間違いなく起きているでしょう。

ステロイドを長期服用しているケースでも免疫低下は必至です。リスクが少ないのであれば減薬を試みてはいかがでしょうか。

ただしステロイドの急な中断は体調悪化を招きますので、ゆっくり減らしていきます。減薬を試みること時には獣医師に伝えてください。

ストレス

強いストレスは免疫を下げる明らかな要因です。

免疫こそががん抑止の要ですから、ストレス対策は重要です。

相性の悪い同居動物がいる場合は離してあげてください。

周辺の工事の音がうるさい時は、静かな部屋に入れてください。

また飼い主様のストレスが伝わってしまうこともあります。

飼い主様の悲しい顔も、忠実な犬ほどストレスに感じます。

笑顔で接することも大切な治療なのです。どうか頑張ってください。

このページで紹介した取り組みも、犬のストレスにならない範囲でお願いいたします。

急ぎたい気持ちを抑え、少しずつ慣れさせていったほうが良い場合もあります。

メラノーマ改善に免疫対策をする

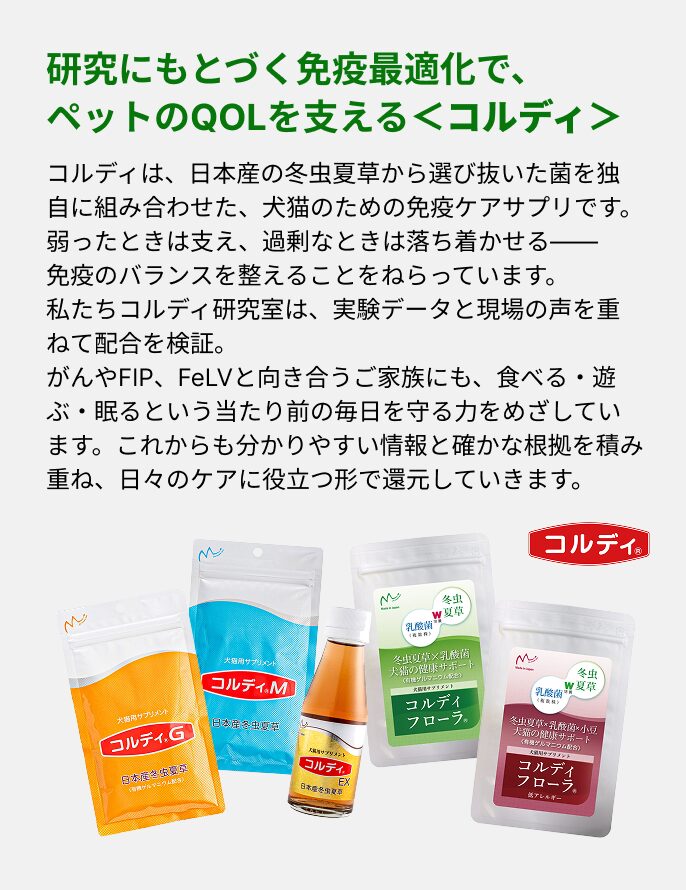

弊社はご愛犬がメラノーマを患ったとき、免疫対策が大切だと考えています。

- 手術後に再発してしまった

- 抗癌剤治療を受けたが効果が無く進行してしまった

- 手の施しようがないと言われてしまった

一般的にメラノーマは悪性度が高く、進行も早いため予後は悪いと考えられています。

しかし、免疫調整機能が期待できるコルディは腫瘍の増大抑制、再発防止に役立つ可能性があると考えています。

- メラノーマの手術を受けたが再発してしまった

- 抗癌剤治療を受けてるがぐったりしてしまった

- メラノーマのため余命宣告を受けてしまった

ご愛犬がメラノーマを患ってしまったとき、手術や放射線治療、抗癌剤治療を受ける・受けないにかかわらず免疫対策をすることはとても大切です。

皆様に考えて頂きたいこと

メラノーマはがんの中でも悪性度の非常に高いがんです。どのような種類のがんも完治は困難ですが、メラノーマは特に難しいがんと考えられています。

メラノーマの治療では標準的な西洋治療が施されますが、あまり良い成績が得られていないのが現状です。大きな手術を受けたにも関わらず再発や肺転移が見つかる犬は少なくありません。

西洋的な治療では、がん細胞を切除したり、強い毒で殺し酢など徹底的に叩き潰そうという考えが根底にあります。これらの治療で腫瘍の大きさは小さくなるかもしれませんが、犬の全身状態やがんを作った原因を軽視しがちです。「木を見て森を見ず」にならないように、治療を優先したばかりに取り返しのつかないダメージを与えてしまわないように気を付けてください。

本来飼い主様が目指したいことは治療を受ける事ではなく、ご愛犬のQOLを維持して飼い主様との楽しい時間を増やすことではないでしょうか。これから行おうとしている治療、いま受けている治療が飼い主様とご愛犬の本来望む結果を得られる治療なのか、冷静になってしっかり考える必要があります。

顎や脚を失い、治療のために良かれと思った抗がん剤で体がボロボロになったご愛犬を見て、「やれることはやった」と満足できる飼い主様はほとんどいないはずです。

どうか「腫瘍は小さくなったけど、生命の灯火も小さくなってしまった。」という有りがちなパターンに嵌らないようお気をつけ下さい。

ご愛犬やご愛猫が病気になったとしても動物病院に丸投げせず、ご家族の皆様でどうすれば良い時間を過ごすことができるのかを考えてあげてください。

飼い主様がご愛犬のためにできることはこのページで紹介した以外にもあります。自分自身でやれることがあるならやってみたいという飼い主様は、どうぞご相談ください。

余命宣告を受けてしまっていても、できることはあるはずです。一緒に考えていきましょう。

よくあるご質問

犬のメラノーマとはどのような病気ですか?悪性度や特徴について教えてください。

犬のメラノーマは、「悪性黒色腫」とも呼ばれ、犬の体内でメラニン色素を産生する細胞であるメラノサイトが腫瘍化したものです。このがんは、犬において非常に悪性度が高いものの一つとして認識されています。その主な理由として、進行が速いこと、周囲の組織へ深く広がる(浸潤性が高い)性質を持つこと、そして手術で切除した後も再発したり、リンパ節や肺などの他の臓器へ転移したりするリスクが非常に高いことが挙げられます。これらの特徴から、「もっともタチの悪い癌の一種」と表現されることもあります。

重要な点として、犬における「メラノーマ」という診断は、それが悪性腫瘍であることを意味します。同じメラノサイト由来の良性腫瘍は「メラノサイトーマ」と呼ばれ、こちらは人間でいうところの「ほくろ」に近いものと考えられています。したがって、メラノーマと診断された場合は、深刻な状態であるとの認識が必要です。

メラノーマはメラニン色素を産生するため、多くは黒っぽい色調を呈しますが、約3割程度のメラノーマはメラニン色素をほとんど、あるいは全く産生しないタイプが存在します。これらは「無色素性メラノーマ」や「乏色素性メラノーマ」と呼ばれ、色が黒くないために発見が遅れたり、一般的なメラノーマのイメージと異なるため飼い主様が見過ごしやすい傾向があります。さらに、これらの無色素性メラノーマは、色素を持つタイプと比較して悪性度が高いとも言われています。この事実は、飼い主様が愛犬の体に異変を見つけた際、単に「黒くないから大丈夫」と自己判断せず、色に関わらず形状の変化や急な成長など、他の警戒すべきサインにも注意を払う必要性を示唆しています。獣医師による正確な診断が不可欠です。

複数の情報源で一貫してメラノーマの「性質が悪い」「進行が速い」といった攻撃的な性質が強調されていることは、飼い主様にとって、疑わしい症状を発見した場合に「様子を見る」という選択が推奨されないことを強く示しています。迅速な獣医科受診が、その後の治療選択や予後にとって極めて重要となります。

犬のメラノーマの初期症状や、早期発見のために気をつけるべき兆候は何ですか?

犬のメラノーマは、特に初期段階では犬自身が痛みなどを感じにくく、自覚症状がほとんどないことが多いとされています。そのため、飼い主様による日頃の観察と視覚的なチェックが早期発見の鍵となります。注意すべき主な兆候には以下のようなものがあります。

- 口の中(歯茎、唇、口蓋など)、手足の先(指、爪の根元、肉球)、皮膚などに新たなしこりやできものが現れる。

- 既存のほくろやシミが変化する:

- 大きくなる(特に急速な成長)。

- 形が変わる(例:いびつになる、円形や楕円形でなくなる)。

- 色が変わる(例:まだらになる、濃くなる、無色素性メラノーマの場合は逆に色が薄いまま大きくなることもある)。

- 境界が不明瞭になり、周囲の組織にじわじわと広がっているように見える。

- 盛り上がってくる、表面が崩れて出血する、ただれる。

具体的には、一般的なほくろよりも大きい、盛り上がっている、境界がはっきりしない、急に大きくなってきた、といった場合はメラノーマが疑われます。

がんが進行したり、発生部位によっては、痛み、足を引きずる(足や脚にできた場合)、食べにくそうにする・飲み込みにくそうにする(口の中にできた場合)、咳が出る、呼吸が苦しそう(肺に転移した場合)といった症状が現れることもあります。しかし、これらの症状が現れる段階では、がんは既にかなり進行している可能性が高いと考えられます。

飼い主様が愛犬の体の変化に早期に気づくためには、日頃からのスキンシップを兼ねた定期的なチェックが非常に重要です。犬は初期には不調を訴えないため 、飼い主様の注意深い観察が、治療の開始時期やその後の経過に大きく影響します。特に口の中や足先など、見過ごしやすい部位も意識して確認する習慣をつけることが推奨されます。

犬のメラノーマは体のどこにできやすいですか?

犬のメラノーマは、体が外界と接する部分に発生しやすい傾向があります。具体的には、口腔内(口の中全般で、歯茎、唇、舌、口蓋など)、皮膚(特に日光を浴びやすい顔面や、外陰部のような生理的に色素沈着が見られる部位)、そして指先や足裏(爪の根元や肉球を含む)が好発部位として挙げられます。

内臓から原発するメラノーマは稀であるとされています。もし肺にメラノーマが見つかった場合、それは肺自体から発生したのではなく、体の他の部位(例えば口腔内や皮膚)にできたメラノーマが転移したものである可能性が極めて高いと考えられます。

特に口腔内に発生するメラノーマは頻度が高く、非常に悪性度が高い傾向があるため、注意が必要です。これらの好発部位は、日常的な食事や散歩などで慢性的な刺激を受けやすい場所でもあります。例えば、硬いフードやおもちゃによる口腔内への刺激、あるいは散歩時の足裏への刺激などが、発生の一因となる可能性も指摘されています。このことは、これらの部位に発生頻度が高いという観察結果と、慢性的な刺激が発生原因の一つであるという考えを結びつけるものであり、飼い主様が日頃からそのような刺激を軽減する工夫をすることの重要性を示唆しています。

犬のメラノーマの原因は何ですか?

犬のメラノーマが発生する正確な原因は完全には解明されていませんが、いくつかの要因が関与していると考えられています。主な原因として、以下の二つが挙げられています。

- 外部からの慢性的な刺激: 体の特定の部分が長期間にわたって持続的な刺激を受けることが、メラノーマ発生の一因となる可能性があります。

- 口腔内メラノーマの場合:硬いドッグフード、骨ガム、噛むおもちゃなどが常に口腔粘膜に接触し、刺激を与えること。

- 足裏や指先のメラノーマの場合:刺激の強い散歩コース(例:砂利道、凹凸の多い地面)や、夏場の熱いアスファルトの上を歩くことなどによる物理的な刺激。

- 免疫力の低下(免疫機能の乱れ): これが最も重大な原因の一つと考えられています。免疫系は、体内で発生する異常な細胞(がん細胞の芽など)を認識し、排除する役割を担っています。しかし、加齢、ストレス、他の疾患、栄養不良など様々な理由で免疫力が低下したり、免疫機能のバランスが乱れたりすると、メラノーマ細胞の発生や成長を抑制できなくなる可能性があります。つまり、健康な免疫システムであればコントロールできたかもしれないがん細胞が、免疫の監視を逃れて増殖してしまうのです。

人間のメラノーマでは紫外線への曝露が主要な原因とされていますが、犬の場合も毛が薄い部分や日光を浴びやすい皮膚では紫外線が関与する可能性はありますが 、それ以上に体内部の問題、特に免疫系の状態が重視されています。この「免疫力の低下が最も重大な原因」という指摘 は、メラノーマを単に局所的な腫瘍として捉えるだけでなく、体全体のシステム、特に免疫系の健康状態が深く関わっている病気として理解する必要があることを示しています。この視点は、コルディのような免疫賦活作用が期待されるサプリメントを用いたアプローチの理論的根拠ともなり得ます。つまり、「愛犬の免疫システムが弱っているためにメラノーマが発生・進行したのかもしれない。であれば、免疫機能をサポートすることが有益なのではないか」という考え方につながるのです。

犬のメラノーマの診断方法

犬のメラノーマの診断は、まず獣医師による視診から始まります。疑わしいしこりや病変の外観、発生部位、これまでの経過などを詳細に観察します。

視診の結果、メラノーマが強く疑われる場合には、確定診断のために生検(バイオプシー)が行われます。これは、腫瘍組織の一部(一部切除生検)または全体(大きさや部位によっては全切除生検)を採取し、病理検査機関に送って顕微鏡で細胞の種類や状態を詳しく調べる検査です。病理医が細胞を分析し、メラノーマであるかどうか、悪性度などを評価します。これがメラノーマ診断における最も確実な方法です。

血液検査も一般的に行われますが、これはメラノーマ自体を直接発見したり、診断したりするためではありません(血液検査でメラノーマを発見・検査することは困難とされています )。血液検査の主な目的は、犬の全身状態、主要な臓器(肝臓、腎臓など)の機能、貧血の有無などを評価し、治療方針を決定する上での参考情報としたり、転移の可能性を示唆する異常がないかを確認することです。飼い主様の中には「血液検査でがんが見つかるのでは」と期待される方もいらっしゃるかもしれませんが、メラノーマの確定診断には組織の検査が不可欠であることを理解しておくことが大切です。

メラノーマと診断された場合、がんが体の他の部位に広がっていないか(転移の有無)を調べるために、追加の検査(ステージング検査)が推奨されることがよくあります。これには以下のようなものが含まれます。

- 所属リンパ節(腫瘍の近くにあるリンパ節)の針吸引生検または外科的生検。

- 胸部X線検査やCT検査:メラノーマは肺に転移しやすいため、肺への転移の有無を確認します。

- 場合によっては腹部超音波検査なども行われます。

犬のメラノーマの治療法にはどのようなものがありますか?手術は必要ですか?

犬のメラノーマの治療において、最も優先される基本的な治療法は、可能であれば外科手術による切除です。多くの場合、「根治手術(こんちしゅじゅつ)」と呼ばれる、治癒を目指した手術が行われます。これは、腫瘍だけでなく、再発のリスクを徹底的に防ぐために、腫瘍の周囲の正常と思われる組織も広範囲に含めて切除する方法です(マージンを確保すると言います)。

しかし、手術が可能かどうか、またどの程度の範囲を切除するかは、腫瘍の発生部位、大きさ、浸潤の程度、そして転移の有無によって大きく左右されます。

- 例えば、口腔内の奥深くや広範囲に広がった腫瘍、あるいは骨に浸潤した腫瘍などの場合、顎の骨を切断したり(顎切除)、四肢にできた場合は断脚(足を切断する)といった、犬の外貌やQOL(生活の質)に大きな影響を与える可能性のある大掛かりな手術が必要になることがあります。このような手術を受けるかどうかは、その効果と犬への負担、術後の生活の変化などを獣医師と十分に話し合い、慎重に判断する必要があります。

- 腫瘍が大きすぎる、重要な臓器に近いなどの理由で完全な切除が難しい場合には、腫瘍の体積を減らす目的で減容積手術(姑息手術)が行われることもあります。

他の標準的な治療法には限界があるのが現状です。

- 化学療法(抗がん剤治療): 一般的に、犬のメラノーマに対してはほとんど効果が期待できないとされています。

- 放射線治療: 外科手術が困難な部位のメラノーマ(特に口腔内メラノーマ)や、手術後の補助療法として用いられることがあります。しかし、実施できる施設が限られていることや、治療のたびに全身麻酔が必要になるため、犬の体への負担が懸念されます。

メラノーマの悪性度の高さや標準治療の限界から、近年では免疫療法や代替療法、支持療法も積極的に検討されています。

- コルディ(Cordy)による免疫サポート: 免疫調整機能が期待できるサプリメントで、腫瘍の増大抑制、再発防止、QOLの維持・改善に役立つ可能性が示唆されています。

- 食事療法: がん細胞はブドウ糖を主なエネルギー源とすると考えられているため、炭水化物(糖質)を制限し、タンパク質を十分に摂取する「低糖質高タンパク食」が推奨されます。

- その他、温熱治療器による腫瘍の焼灼、樹状細胞療法、ルペオール、特定の冬虫夏草菌培養物などが代替療法として紹介されている例もあります。

特に侵襲性の高い手術を受けるかどうかの判断は、期待される効果だけでなく、犬のQOLへの影響、既に肺などに転移している可能性(その場合、局所の手術だけでは延命効果が限定的になる)、犬の年齢や全体的な健康状態などを総合的に考慮して行われます。メラノーマの治療では、しばしば「根治」だけを目指すのではなく、いかにQOLを保ちながらがんと共存していくかという視点が重要になります。この「QOLの重視」という考え方は、コルディのようなQOL改善を目指す支持療法の意義を高めるものです。

犬のメラノーマ治療において、コルディ(Cordy)はどのような役割を果たしますか?期待できる効果は何ですか?

コルディは、犬のメラノーマの管理において、犬自身の免疫システムを調整しサポートする役割を果たすサプリメントとして位置づけられています。免疫の調節能力を元に戻したり高めたりすることで、体が本来持っている腫瘍細胞の活動や増殖を抑え込む力を助けることが期待されています。

期待される主な効果は以下の通りです:

- 腫瘍の増大抑制と再発防止: コルディは、既存の腫瘍が大きくなるのを抑えたり、手術後にがんが再発するリスクを低減するのに役立つ可能性があると考えられています。

- QOL(生活の質)の改善: メラノーマと闘病中の犬でも、コルディを摂取することで元気や食欲が回復するなど、全般的な状態が改善したという報告が多く寄せられています。これは、消耗性の疾患であるがんにおいて非常に価値のある効果です。

- 標準治療との併用によるサポート: コルディは、外科手術などの標準治療と並行して使用することができます。標準治療によって免疫力が低下した場合に、コルディが免疫力の回復を早めるのに役立つ可能性も研究されています。

- 高齢犬や体力の低下した犬への適性: コルディは体への負担がほとんどないとされているため、積極的な標準治療に耐えられない可能性のある高齢の犬や、体力が低下している犬でも安心して投与できる選択肢となり得ます。

ウェブサイトでは、コルディを使用してメラノーマを長期的にコントロールできた、あるいは化学療法や手術といった積極的な標準治療を行わずにQOLを維持できたという症例報告が多数紹介されています。治療の目標は、必ずしも腫瘍を完全に消し去ることだけではなく、腫瘍が悪さをしないように抑え込み、犬が良いQOLを保ちながら腫瘍と「共存」することを目指す場合もあります。

コルディが持つ「免疫調整機能」 や「免疫の調節能力を元に戻す」 という作用機序は、抗がん剤のように直接がん細胞を攻撃するのではなく、犬自身の体が持つ防御システムを賦活化するというアプローチです。この考え方は、特に「自然な」あるいは「体に優しい」治療法を求める飼い主様にとって理解しやすく、また、QOLの維持という観点からも理にかなっていると言えるでしょう。

犬がメラノーマと診断された場合、食事で気をつけることはありますか?

はい、犬がメラノーマと診断された場合、食事管理は治療をサポートする上で重要な要素の一つと考えられています。最も推奨されるのは、炭水化物(糖質)を制限し、良質なタンパク質を十分に摂取する「低糖質高タンパク食」への切り替えです。

この食事療法の背景には、がん細胞(メラノーマ細胞を含む)が、増殖するための主要なエネルギー源としてブドウ糖(炭水化物から作られる単糖類)を優先的に利用するという考え方があります。そのため、食事中の炭水化物を制限することで、腫瘍への「栄養供給」を断ち、その成長を抑制しようという狙いです。このアプローチは科学的な見地からも意味があり、大きなデメリットもほとんどないため、試す価値のある取り組みとされています。

メラノーマが口腔内にできている場合は、食事の際に腫瘍を刺激したり、痛みを伴ったりしないよう、できるだけ柔らかい形状の食事にしてあげることも大切です。

症例報告の中には、がんを患っている犬や手作り食を与えている犬では鉄分が不足しやすいため、レバーなどを取り入れて鉄分補給を心がけることや、卵が良質なタンパク源であるといった具体的なアドバイスも見られます。

がんと診断された際、飼い主様は無力感に苛まれることも少なくありません。しかし、食事管理は飼い主様がご自宅で積極的に愛犬のためにできることの一つであり、精神的な支えにもなり得ます。獣医師と相談の上、愛犬の状態に合った食事プランを立てることが推奨されます。

メラノーマになりやすい犬種はありますか?

はい、どんな犬種でもメラノーマを発症する可能性はありますが、一部の犬種では発生しやすい傾向(好発犬種)が報告されています。具体的に名前が挙げられている犬種としては、ミニチュア・ダックスフンドやラブラドール・レトリーバーなどがあります。

また、犬種に関わらず、一般的に高齢の犬は多くのがんと同様にメラノーマの発症リスクも高まるとされています。

これらの犬種の飼い主様は、特に日頃から愛犬の皮膚や口腔内のチェックを念入りに行い、何か変化があれば早めに獣医師に相談することが推奨されます。好発犬種であることを知っておくことは、早期発見・早期対応につながるため、予防的な観点からも有益な情報と言えるでしょう。

犬がメラノーマと診断されました。QOL(生活の質)を維持するために何ができますか?

犬がメラノーマと診断された場合、QOL(Quality of Life:生活の質)を可能な限り高く維持することは、治療の大きな目標の一つとなります。特にメラノーマの攻撃的な性質や、治療が犬に与える可能性のある影響を考慮すると、この点は非常に重要です。

QOLを維持するためにできることには、以下のようなものがあります。

- コルディによる免疫サポート: 前述の通り、コルディは犬ががんと闘病中でも元気や食欲を維持し、全般的な幸福感を高めることでQOLの改善に貢献する可能性が多くの場面で指摘されています。

- 適切な疼痛管理: メラノーマが痛み(例:口腔内や骨への浸潤による痛み)を引き起こしている場合は、獣医師に相談し、効果的な痛み止めを処方してもらいましょう。有機ゲルマニウムも、犬の状態によっては疼痛緩和効果が期待できるとされています。

- 栄養サポート: 美味しく、栄養価の高い食事(低糖質高タンパク食、口腔内メラノーマの場合は柔らかいもの)は、体力と気力の維持に役立ちます。

- 治療の副作用への配慮: 大掛かりな手術など、積極的な治療がQOLに与える可能性のある影響について、獣医師と十分に話し合いましょう。時には、根治を目指すことよりも、苦痛の少ない治療法を選択したり、緩和ケアに重点を置いたりすることで、犬の快適さを優先する判断がなされることもあります。腫瘍との「共存」を目指しつつ、良好なQOLを保つことが目標となる場合もあります。

- 慢性的な刺激やストレスの除去: 食事、おもちゃ、散歩コースなどによる慢性的な刺激や、生活環境におけるストレス要因を取り除くことも、全体的な健康状態の改善に繋がります。

- 定期的な獣医科受診: 病状をモニターし、症状を管理し、必要に応じてケアプランを調整するために不可欠です。

そして何よりも、快適で愛情に満ちた環境を提供し、犬が許容できる範囲での穏やかな運動や、たくさんのスキンシップを心がけることが大切です。

メラノーマという困難な病気に直面した際、QOLを最優先に考えるというアプローチ は、飼い主様が愛犬の快適さと幸福を第一に考えた選択をする上での指針となります。これは、厳しい予後が予想される疾患に対して、現実的かつ思いやりのある向き合い方と言えるでしょう。

当研究室では手術や抗癌剤治療による免疫力低下時にコルディを投与することで免疫力の回復が早まるか研究を続けております。

どこまで反応するかわかりませんが、少なくとも食欲がでて元気を取り戻せる可能性は十分あります。

抗癌剤やステロイド剤、抗生剤などのお薬を使う場合は、肝臓の機能低下も心配です。

その場合は国産SPF豚由来プラセンタキス末を併用することで、肝臓へのダメージを最小限に抑えられる可能性があります。

既に肝臓の数値が悪化している子でも国産SPF豚由来プラセンタキス末をお飲みいただければ1ヶ月程度で肝機能が改善する例は少なくありません。

さらにメラノーマは強い炎症を伴う事が多いため、抗炎症作用が期待できる南極オキアミから抽出したEPA/DHA・クリルオイルを与えることも有効であると思われます。

当研究室では免疫調整作用の期待できるコルディや肝機能保護が期待できる国産SPF豚由来プラセンタキス末、そして抗炎症作用が期待できるクリルオイルについて研究を続けています。 ご不明な点がございましたらお問合せ下さい。

監修獣医師:林美彩 所属クリニック:chicoどうぶつ診療所

代替療法と西洋医学、両方の動物病院での勤務経験と多数のコルディの臨床経験をもつ。 モノリス在籍時には、一般的な動物医療(西洋医学)だけでは対応が困難な症例に対して多くの相談を受け、免疫の大切さを痛烈に実感する。

ペットたちの健康維持・改善のためには薬に頼った対処療法だけではなく、「普段の生活環境や食事を見直し、自宅でさまざまなケアを取り入れることで免疫力を維持し、病気にならない体づくりを目指していくことが大切である」という考えを提唱し普及活動に従事している。

所属: